央视纪录片《大敦煌》:多维度彰显人类文明互鉴融合之绝美

敦煌不是静止和沉睡的古迹,而是“活”了千年的生命。

作者:王永利

国学大师季羡林先生说过:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个”。 敦者,大也,煌者,盛也,大而盛的敦煌,在中华文明乃至世界文明的历史中写下光辉一页,是人类文明互鉴融合的丰碑,成为世界的敦煌,人类的敦煌,永远的敦煌。

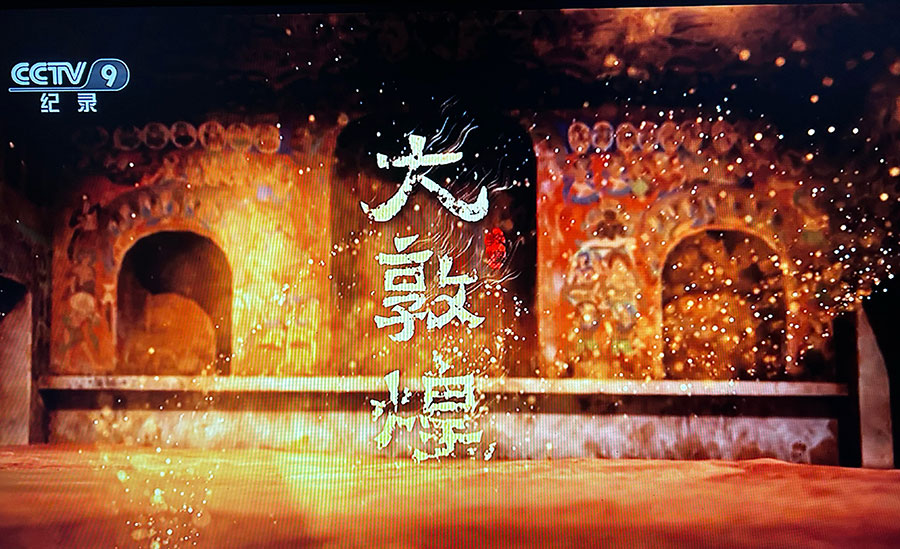

近日,中央广播电视总台纪录频道播出了四集纪录片《大敦煌》从全球视角讲述了大敦煌的故事,多维度彰显了“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展”的深刻内涵,也展现了敦煌文化的创新发展与文明赓续。分集题目为《何以敦煌》《敦煌密码》《文明舞台》《再造敦煌》,该片播出后,社会各界反响热烈。

让静止的敦煌“活起来”,展现跨越地理和时间的人类文明互鉴之美

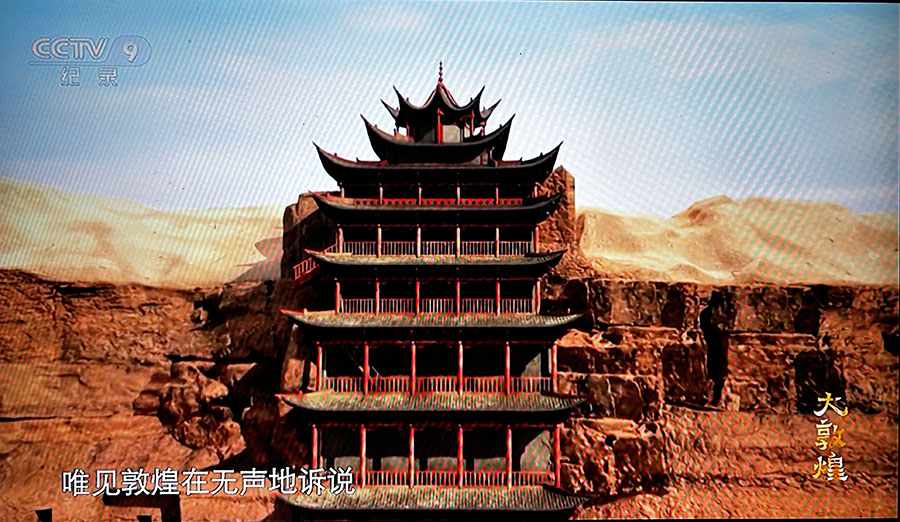

敦煌不是静止和沉睡的古迹,而是“活”了千年的生命。该片的叙事结构按照时间与地理两个维度展开。时间维度上,按照历史自然变迁的脉络来书写,从初始的开拓,到今天的守护、传承与赓续展开故事;地理维度上,涉及敦煌文明的汇聚、生成与传播。通过把敦煌作为一个史实例证寻找文明元素和文化符号,用宏阔的国际视野、真实的影像纪录、丰富的历史资料呈现和讲述敦煌故事,探索文明运行逻辑,展示中华民族的文化自信,展现东西文明的交流的绝美华章。

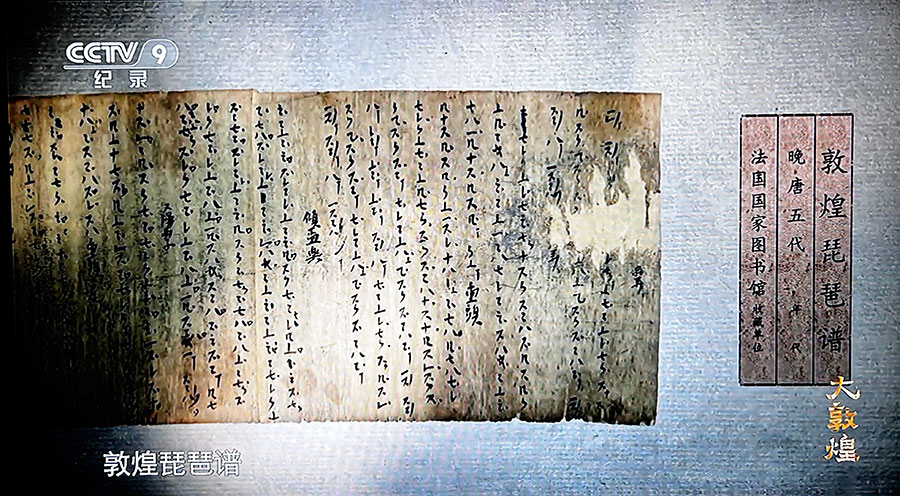

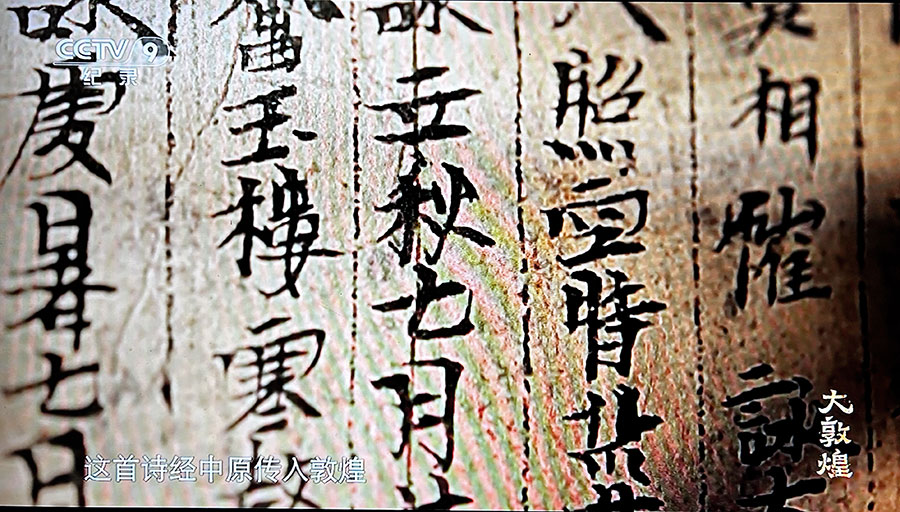

“敦煌文化延续近两千年,是世界现存规模最大、延续时间最长、内容最丰富、保存最完整的艺术宝库,是世界文明长河中的一颗璀璨明珠,也是研究我国古代各民族政治、经济、军事、文化、艺术的珍贵史料。” 敦煌洞窟中发掘出世界上最早的纸、最早的活字、最古老的书籍、最早的乐谱、最早的报纸、最早的马具、最早的星象图、最早的棋经等。从张骞“凿空”西域开始,到敦煌郡的设立、城池的建造,屯田农垦以及官方邮驿系统的设立,敦煌从游牧文明进入到一个以农耕文明为基础的中华文明新时代。而随着中原儒家文化和道教文化在此处生根发芽,敦煌文明的交流与融合也已成必然之势。在这样一个风云际会的陆地交往时期,当来自四面八方的外来民族的文化与中原文化在此相遇,敦煌石窟艺术以汉晋中原文化为基础,大胆吸收了中亚、西亚佛教艺术思想,最终完成了中外文化的互鉴交流,茁壮成长为独具魅力的敦煌文化。敦煌,这座千年的文化丰碑在黄沙与绿洲之上开出文明融合的绚丽之花。

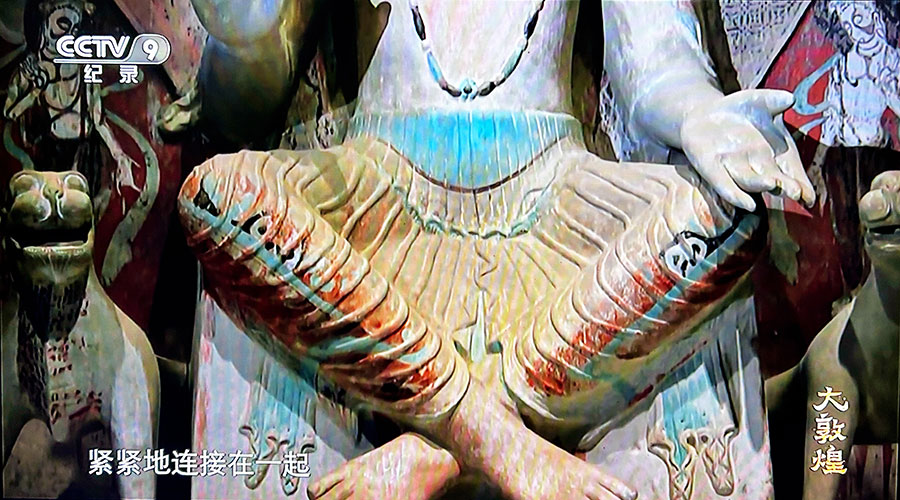

该片生动展现中华民族曾创造出璀璨辉煌的文明时代,曾建立起恢弘强大的汉唐盛世国家。多民族交流、多文化交融、多宗教共存之地。大量西域各国国王、王子、使者、商旅经由丝绸之路进入敦煌,不仅受到礼遇,而且还可以获得公民身份,有了姓氏,可以享受国民待遇。现存的45000余平方米壁画和2000余身彩塑,表现了中华文明源远流长、根深叶大,具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,并在很长的历史时期是世界上最繁荣最强大的文明体。“有容乃大”的敦煌文化,促进东西方文化交流互鉴,敦煌艺术之美就是人类文明互鉴之美。

“政论情怀,故事表达”,生动呈现敦煌文化的吸纳和辐射作用,讲好文化守望者的故事。

首先该片在宏阔的历史线条中,有机呈现历史人物故事,彰显文化自信。公元前139年,张骞奉汉武帝之命,出使西域,打通了汉朝通往西域的南北道路,即丝绸之路,促进了东西方文明的交流。从此中国人通过这条通道向西域和中亚等国出售丝绸、茶叶、漆器和其他产品,同时从欧洲、西亚和中亚引进宝石、玻璃器等产品。敦煌为通向西域的重要驿站。敦煌文化内涵非常广泛,集建筑艺术、彩塑艺术、壁画艺术、佛教文化于一身。开凿至今已有1600多年,1987年被列为世界文化遗产。敦煌以中华传统文明为根基,不断吸纳古代印度文明、希腊文明、波斯文明和中亚地区诸多民族的文化元素。博大精深的敦煌文化是中华文明同各种文明长期交流融汇的结果,展现了中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信。

其次,“好看并有趣”。好看是故事化叙述的核心,有趣是故事体现出来的“张力”。让每个故事都落在有趣的看点上,如对“三兔共耳”图案的探寻,“三兔”应代指“月亮”,代表了中国古老的月神信仰。数字“三”在中国传统文化中,有着特殊寓意。有往复循环、繁衍生息的涵义。“三”又与佛教涅槃思想吻合,三兔像是“前世”“今生”与“来世”,有“循环”“轮回”之意。

有西方学者提出,三兔共耳的图案很可能发源于中原,后来蒙古帝国西征时,通过纺织品和其它工艺美术品,从敦煌沿丝绸之路同时向蒙古国、印度等地传播,后从中亚、西亚向非洲的埃及、欧洲等国传播。该片还讲述飞天演化过程、敦煌星图等背后故事的探寻,找到东西文明共有的文化基因、文化密码,表明对星空世界、人生哲理、审美取向的探索和向往是所有人类共同的价值追求。

再次,真实客观的影像叙事力量,小中见大,忠实地记录文化守望者故事和敦煌文化传承故事。如常书鸿先生为守望敦煌艺术珍品奉献了一生,他的墓碑还对着莫高窟。樊锦诗为了敦煌保护和数字化竭尽毕生之力,终于建成了敦煌数字博物馆。日本书法家青山杉雨的儿子青山庆示,遵从父亲的遗愿,将家中收藏的8卷文献,捐赠回敦煌研究院,这其中之一,就是《归义军衙府酒破历》的中段。2015年,法国国家图书馆将4000件藏经洞文献的高清数字化文件赠与敦煌研究院,其中就包括《酒破历》的尾段部分。这卷命途多舛的文书,经过三个国家多年的努力,借助数字技术,终于实现了今天影像的合璧。

匠心制作精良,影视大片质感,艺术性感染力强,打造我国历史人文纪录片扛鼎之作。

在拍摄的3年间,除了中国境内的拍摄,摄制组还前往英国、德国、印度、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、日本等6个国家,行程近7万公里,拍摄的素材达到50T,采访到国内外权威文化学者多达20余人,深入印度阿旃陀石窟,到达中亚撒马尔罕等地追寻古代粟特商队的凄美故事,探访大英博物馆和大英图书馆。

该片以一种“杂糅美学”的创新形态来增强艺术表现力。特别是,由于文物、遗存均为静态,摄制组大量运用了延时摄影浓缩时间造成光影的变幻流动,使静态之物在视觉上也能具有动态性和述说感。这些匠心独运的细节,从艺术层面强化了影像文本所承载的观点和史料的感染力。此外,纪录片《大敦煌》用多元化、年轻化的视觉语言塑造出该片独有的艺术风格。创作团队大量学习借鉴了唐代敦煌壁画中青绿山水的绘画风格,打造出具有浓郁中国风的地图动画。并将14幅敦煌壁画的高精度图片加工成二维动画,将凝固在墙壁上的文明之美生动表现出来,与今天的年轻观众建立桥梁,走进他们的视野。

“繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹”。该片用贴近世界观众的语态表达,搭建国际对话和交流的桥梁,对内加强中华民族共同体意识教育,对外展现中华文明脉络和敦煌文化之美,向世界观众奉献出一部人类文明交流互鉴、美美与共的纪录片精品。 (王永利)

编辑 桐亚XK1003