【行客】皇城相府:人文历史的厚重远超建筑规模的宏大

已经无法追溯这里的主人年少时的场景,我们只能从其踏入宦海后的沉浮来遥想一下这里的故事。

未抵达这里之前,不曾了解这里为何称为“皇城”,也不曾了解这里的建筑之宏大,对这里的历史人文也不甚了解。

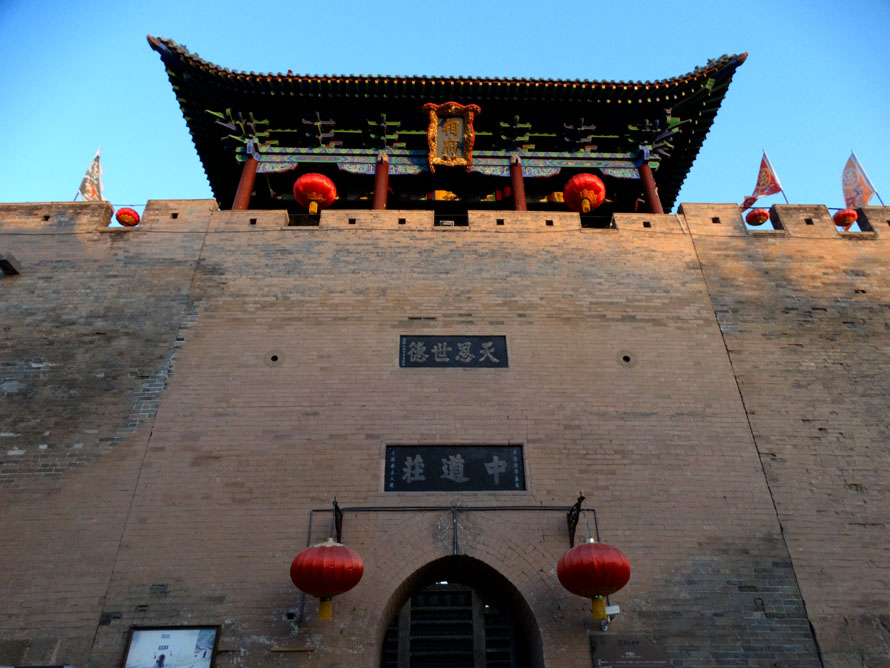

前几天参观之后被震撼了,这里是康熙帝老师陈廷敬的故居,陈廷敬曾担任康熙字典的总阅览官,仕途官至是清文渊阁大学士兼吏部尚书加三级,相当于现在的副国级吧。

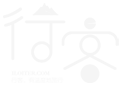

皇城相府原名叫“中道庄”,是陈廷敬伯父陈昌言在明崇祯六年(1633年)而建,后来因为保护百姓,又不断扩建,历时明清两代,大约600年光阴。清朝年间,康熙皇帝两次下榻于此,于是人们就把这里称之为“皇城”,由内城、外城、紫芸阡等部分组成,御书楼金碧辉煌,中道庄巍峨壮观,斗筑居府院连绵,河山楼雄伟险峻,藏兵洞层叠奇妙,是一处罕见的明清两代城堡式官宦住宅建筑群,被称为“中国北方第一文化巨族之宅”一点也不为过。

皇城相府位于山西晋城阳城县北留镇,又称午亭山村,我抵达的时候已临近黄昏,走过几处宅院后,灯光已初亮,然后观赏了情景剧《再回相府》,剧情以陈廷敬暮年回忆为切入点,再现了这位相爷一生的家国情怀,和这座浩荡府邸600年的沧桑与家族繁衍。故事脉络清晰,场景真实。喜欢。

其实超出现象的,不是这里的古建筑群多么宏大,而是人文历史的厚重。已经无法追溯这里的主人年少时的场景,我们只能从其踏入宦海后的沉浮来遥想一下这里的故事。

陈廷敬生于1638年,正是大明王朝风雨飘摇的时候,在还没有长成人的时候,大明就灭亡了。陈廷敬早年家贫,唯一改变命运的机会就是好好读书参加科举了,所以陈廷敬年少的时候认真读书学习,准备出人头地,改变自己的命运。

顺治十五年,陈廷敬中了进士,他的原名本是陈敬,但是因为同科举人中有和他重名的人,于是为了区分,顺治就给他改名叫做陈廷敬,因为是皇帝赐名,从此以后他就叫做陈廷敬了。

此后的几年时间,陈廷敬就以庶吉士的身份任检讨,在康熙登基之后,陈廷敬就做了康熙皇帝的讲官,但并不是康熙的老师。

因为是康熙的讲官,所以陈廷敬在康熙的心中很有很深的印象,所以在康熙除掉了鳌拜亲政之后,陈廷敬的官职就一直升迁,甚至做了《康熙字典》的总撰官。在康熙十四年的时候,陈廷敬就已经是内阁大学士兼任户部尚书了。

就在做户部尚书的时候,陈廷敬做出了一生中最大的贡献。当时的钱币就是铜钱,但是铜价却很贵,很多商人不惜将铜钱熔成铜。这就使得清朝的钱币大量大减少,而制作出来的新铜钱质量和用料也越来越差,这就严重影响了最基本的经济系统。

于是陈廷敬针对这一现象,上奏朝廷,建议取消沉重的采铜税,这样就可以刺激铜的大量开采,铜价只要降下来,就能保证铜钱不会贬值。康熙同意了他的建议,于是清朝的金融危机就这样解决了,还下令不允许私自毁坏铜钱,维护了铜钱的流通,也刺激了铜的大量开采。

陈廷敬从康熙四十二年到四十九年间,曾任文渊阁大学士。然而这个大学士的职务并非是宰相,只是内阁成员之一,其宅院称“相府”只是附会而已。

康熙五十一年,陈廷敬患重病去世,康熙十分悲痛,下令皇子扶棺送陈廷敬回乡安葬,并且当着文武百官的面说陈廷敬是“几近完人”。

资料显示,皇城相府从明孝宗到清乾隆(公元1501年--1760年)间的260年中,共出现了41位贡生,19位举人,并有9人中进士,6人入翰林,可见陈廷敬家族繁衍中,文化基因还是十分强大的。

皇城相府建筑分为内城和外城两部分,有院落16座,房屋640间,总面积36580平方米。相府的整个建筑特征是:依山就势,随形生变,层楼叠院,错落有致,古朴庄严,浑厚坚固。作为一座同时具有抵御外侵功能且具有住宅功能的民间大院,皇城相府的建筑构造可以算作是一件典范之作。

相府内建有为避战乱而建的斗筑居,楼上设五门,墙头遍设垛口,并在东北、东南角制高点建春秋阁和文昌阁。城墙内四周设藏兵洞、共计有5层125间,可作为战时家丁、剁夫藏身休息之用。

斗筑居的内层北部还建有一座高堡楼,名曰河山楼,长三丈四尺,宽二丈四尺,高十余丈。河山楼共有7层,每层间有墙内梯道或木梯相通,底层深入地下,备有水井、石磨等生活设施,一应俱全。除了可以满足人们在遇到战争时的暂时生存问题,还有暗道通往城外,是战乱时可以短时藏身的绝佳处所。河山楼三层以上才设有窗户,通往堡垒的石门建在二楼,通过吊桥与地面相通,更加强了战时避乱的安全性。

除了这两座军事性功用明显的建筑,皇城相府内的建筑规模和细节也如众多民间大宅一样,讲究却不过分隆重,精巧却不过分华丽。有自己的建筑特色,却绝无逾矩。

分为两进院落、建筑工整严格的陈氏宗祠,位于内层东北角的树德院,两个东西向合并的四合院,采用“明三暗五”的建筑形式,与云南四合五天井式民居有某些相似之处。以及石牌楼、小姐院等一个个有特殊建造意义的传统建筑,无论是从建筑方式还是建造细节特点,都能体现出建造时每个匠人的别致艺术和细致追求。