来到烟台这家民俗博物馆,才知道“春宫图”原来是嫁妆

每一件都有历史的脉络,每一件都有光阴的故事,而且,这些物件随着社会的发展将彻底湮灭了在历史的风尘中……

在烟台逗留的时候,去参观了位于福山区张格庄镇的一家民俗博物馆,这家博物馆的全称叫“张格庄民俗博物馆”,听起来像是一个村子的村史馆,其实不然,这里陈列的物件是早年胶东地区农耕、婚嫁、日常生活中使用的物品,大多数物件如今已很难找到踪迹了。

张格庄民俗博物馆是了解当地人文历史与农耕文化的窗口,占地面积1500平方米,建于2012年,是山东省公布的首批乡村记忆工程文化遗产。这里展出的老物件共计2000多件,基本全是创办人权福健的自己收藏,这些老物件包括点心盒、婚俗用具、木工墨盒、木犁、货郎鼓、老木方桌、茶壶、煤油灯等等,还有各种下地干活的木制工具、铁具……一件件已经被淘汰的旧时农具既承载着记忆,也记录着农耕生活的变迁。

置身于琳琅满目的早年生活生产工具中间,十分有代入感,也感叹于早年农家的日用品古朴、大方、实用,70后生活在农村的人瞬间就会想起小时候与父母在田野耕作的场景,如果那时候你生活在城市,手摇电话机和传真机,也会带你穿越过去,还有那生有铁锈的炉具、铁具和木制沉香的犁具、灶台、马鞍等,早年的农耕地区的生活风貌,宛如影片般一一复原。

其实我一直惊叹于播种用的“耧”,其工作原理充分展现了古人农耕文明的智慧,我小时候在中原农村长大,中学以前的假期总会帮父母下地干活,每到秋收之后,播种冬麦的时候,耧就上场了。耧是一种木质的、带有容器的工具,下面有三支腿,每只腿上还带有金属制作的“脚”,容易吃进泥土。

父母把种子倒进耧的容器,前方用人工或者牛拉,有条件的会使用机器,不过那时候大多时人工或牛拉,“三犁共一牛,一人将之,下种挽耧,皆取备焉,日种一顷。”“旁挟两辕,可容一牛,用一人牵,傍一人执耧,且行且摇,种乃自下”,这种耧犁就是现在北方农村使用的三脚耧。

“且行且摇,种乃自下”,这是体现老祖宗大智慧的地方,耧的容器下方有一个漏斗,里面系于一个类似大螺丝的东西,后面扶耧的人会轻晃耧体,缓缓而下的种子会均匀地播种进泥土,要知道,均匀地播种才是丰收的基础,倘若没有类似大螺丝的东西系于漏斗,很难想象如何进行有效播种。

在所有农具中,不知道耧是不是比较早地出现在农耕社会里,东汉崔寔《政论》记载,耧犁是西汉武帝时赵过发明,赵过是农学家,熟悉农业和农业技术,后来受到汉武帝的重视被任命为管理全国粮草和农业生产的农官——搜粟都尉,相当于现在的农业局长。而在现代农业生产中,播种机就是根据耧的原理发明出来的。

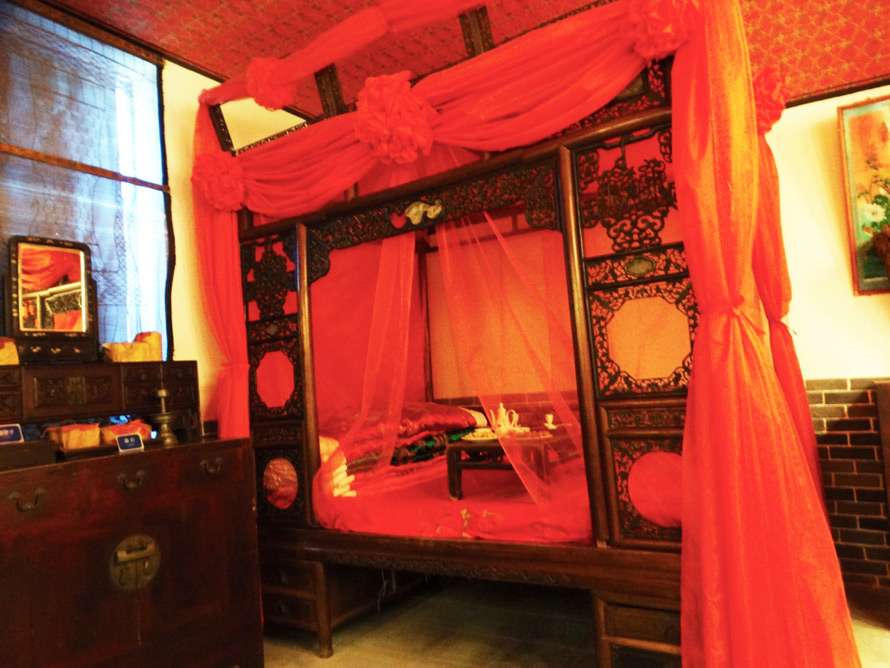

张格庄民俗博物馆一处较大的房间里,还原了早年当地结婚的风俗和婚房布置,大红的纱帐、大红的床铺,以及陪嫁的红木箱子和梳妆盒等,房间里摆放的楸木雕花大床以及楸木大立柜让人眼前一亮,虽没有皇家御用品那般气派,但也充分展示了当年大户人家的风采。

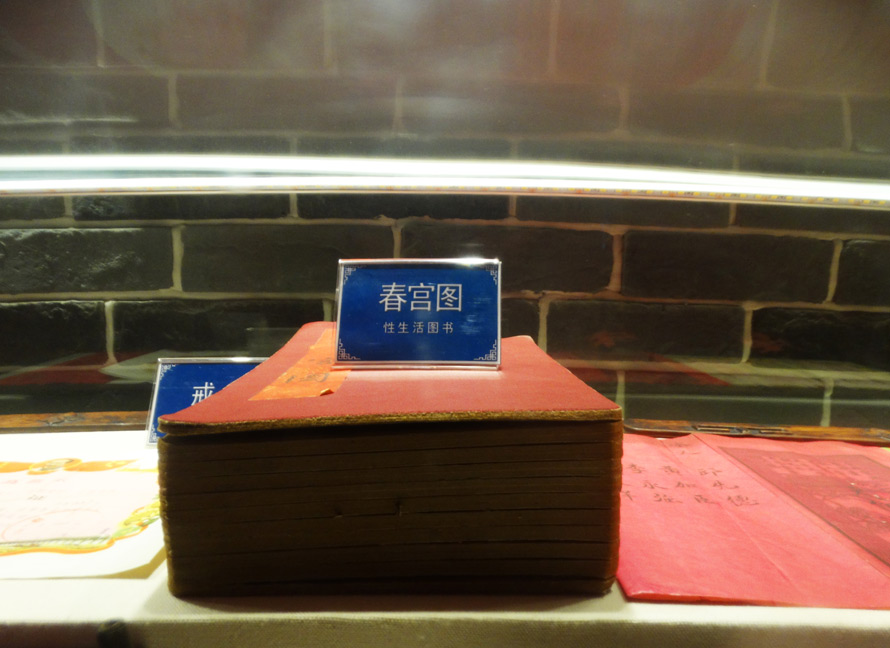

不过,在一处玻璃展柜里,有厚厚一册“春宫图”令人费解,后来才了解到,这是压箱底的嫁妆之一。原来,古代女子出嫁,“春宫图”女方父母给女儿的陪嫁物品,是性启蒙读物,被称为“压箱底”,秘不示人,不足为外人道,如果被夫妻以外的人发现了,那便是伤风败俗。貌似在这方面,我们老祖宗也挺纠结的,既需要,又不能明说,一说就错,但其实并没有什么错……

后来我查询了下,其实,在我们的传统文化中,春宫图除了嫁妆中的“压箱底”外,还有其他寓意,比如“阻止丈夫拈花惹草移情别恋”、“驱邪避祸福寿安康”、“肚兜上绣春宫图保护婴儿”等。这些寓意在现在看来多少有些不可思议,但是在不识几个字的年代,春宫图或许给家庭生活与社会稳定带来了一定程度的安定与祥和。

作为存储着农耕时代的乡愁和农业文明的变迁的载体,张格庄民俗博物馆还有很多农耕时代的老物件,如果你喜欢,完全可以仔细观看,认真探究,可以说每一件都有历史的脉络,每一件都有光阴的故事,而且,这些物件随着社会的发展将彻底湮灭了在历史的风尘中,未来或许会和古董字画一样,只能在图片、显示屏里面看到了。