鸣沙山月牙泉,这处大漠奇观雕刻出今世倾城美颜

我坐在无边的沙脊之上,看四周峰峦如聚,它们看起来那么柔软,那么娴静,但它们却与大漠狂风对峙了数千年,从而生成了今世这般倾城的美颜。

“就在天的那边,很远很远,有美丽的月牙泉,它是天的镜子,沙漠的眼。那年我月牙泉边走过,从此魂绕梦牵,想那,念那,美丽的月牙泉……”相信很多人知道敦煌月牙泉,是从田震的这首歌里。记不清是在什么时候了,这首《月牙泉》初听便记在了心里,歌曲中传递出的清冷、绝美以及念念不忘的情境,让我陡然想去目睹月牙泉的容颜。

应当承认,彼时,我并不知道月牙泉在哪里,甚至不知道歌曲中的沙漠在何方,直到多年后我抵达了敦煌。

敦煌是西北边陲一个小城,历史人文的厚重堪比半个中国,乘飞机经由兰州,再乘坐公路交通抵达这座小城,荒凉的美是这里传递给我的第一视觉。彼时是初秋,路边的胡杨泛着金黄的色泽,我以为风沙漫天之地,草木应该是灰突突的,然而一点也不,那好看的胡杨叶子如水洗过一般干净明亮,让我一下子就喜欢上了这片大地。

下榻的酒店距离鸣沙山月牙泉不远,找了一个空挡便奔了过去。时至今日,我都觉得遗憾,我没有遇见沙山月牙泉最美的时刻。那天的风沙似乎有些大,天空灰灰蒙蒙,一切景物都如同失去色彩。但我必须承认,即便风吹流沙,月泉朦胧,但我的内心依然溢满了欢喜。

在景区门口穿上长筒沙鞋,然后迫不及待奔向沙漠的深处。目之所及,四周皆为巨大沙垄,垄脊如刀,或者如丝线,这景致看起来宛如锋利的刀刃,又像是飘逸的丝带,偶尔,远处有一两棵胡杨,突兀地生长在漫天的黄沙之中。

距离月牙泉大约1公里的样子,沙漠里开始出现大片大片的芦苇,它们茂盛地矗立在漫无边际的沙漠一隅,顽强而固执的装饰这仅有的一片绿洲,因为我到的时候是个秋天,此刻的芦苇荡一片金黄。

几乎所有的史料都记载着鸣沙山与月牙泉是沙漠的奇迹,它们如同孪生兄妹,在浩瀚无垠的大漠与星月为伴,与长风斗智,雕刻着属于自己的美丽传奇。

鸣沙山东抵莫高窟,西至党河口,延绵40千米,南北宽20千米,高度100米左右,峰峦如绸缎,月牙泉就在这起伏的沙山谷底,安静地映照着天空星辰。

“鸣沙瀚海堆千尺,弯月神泉注一泓”,鸣沙山与月牙泉可追溯的文字或许到东汉时期,《辛氏三秦记》记载,“河西有沙角山,峰愕危峻,逾于石山,其沙粒粗色黄,有如干躇。”这里说沙角山即为敦煌鸣沙山。此后魏晋、五代、唐、元、明等时期的典籍均记载说,“此山神异,峰如削成”,“有沙鸣,闻于城内”,“峰危似削,孤烟如画”,“经宿吹风,辄复如旧”。

从历史典籍中可以看出,古时的鸣沙山已是深谷为陵,流动无定,但即便风吹沙走,那高耸的沙脊依旧挺拔圆润,魏晋时期的古籍上说,这里风吹沙鸣,响声能传到敦煌小城,不知道是否有夸张的成分,不过可以确定的是,风吹来时,沙子的确会发出响声,小时如吹树叶般沙沙而鸣,稍大时,则如口哨般啸叫。此外,无论山脊被游客如何踩踏,沙漠里的脚印如何凌乱,等一夜风过,沙平如初,脚印痕迹似乎从来不曾有过。

沿着沙山人工铺设的软梯,艰难缓慢地前进,不料还没走多远就累的气喘吁吁,旁边的一对青年男女拿着自拍杆边向上走,边拍照;远处,有游客在滑沙,回头,有工人背着一些木板艰难上行,我赶忙让路。他说这就是供游客滑沙的工具。

大约爬了半小时,终于到了山顶,也就是沙山的脊背,远远望去起伏连绵的沙山光滑如丝,像极了电视上那个巧克力广告,“丝般柔滑”,或者像艺术摄影里女性裸露的脊背,线条明朗,凹凸有韵,那种温柔的质感让人情不自禁想去触摸。

好像很忽然地,我没有感觉到有风吹来,却看到脚下的沙子在滚动、流淌,就像小时候自己挖的小泥沟引水那样,缓缓慢慢,然后听到了风吹叶眉的沙沙声。所谓鸣沙,就是天地奇响,自然妙音。风逐渐大了,我连忙就地坐下将相机藏进了衣服内,有那么一瞬间,我竟然担心风沙会将我掩埋,如同古代的那些人,他们在大漠行走的途中,流沙涌来,逃无可逃,一个村庄又一个村庄,就这样被流沙吞噬,成为千年后的古董。

可能是我没有成为古董的潜质,一阵风后只是衣服上落了薄薄一层沙子而已,也可能是气候变化,古代时候那种大风,经过数千年的消磨,在今世已不再有了吧。

登上最高处极目远眺,虽然天空朦胧,但是视线内的沙峰依旧有棱有角,丘丘相接,那一道道沙峰如大海中的金色波浪,气势磅礴,汹涌澎湃。细看山坡上的沙浪,如轻波荡漾的涟漪,它们有的像弯月,有的像金字塔高高耸立,有的像卧龙绵延至天边。

我坐在无边的沙脊之上,看四周峰峦如聚,它们看起来那么柔软,那么娴静,但它们却与大漠狂风对峙了数千年,从而生成了今世这般倾城的美颜。

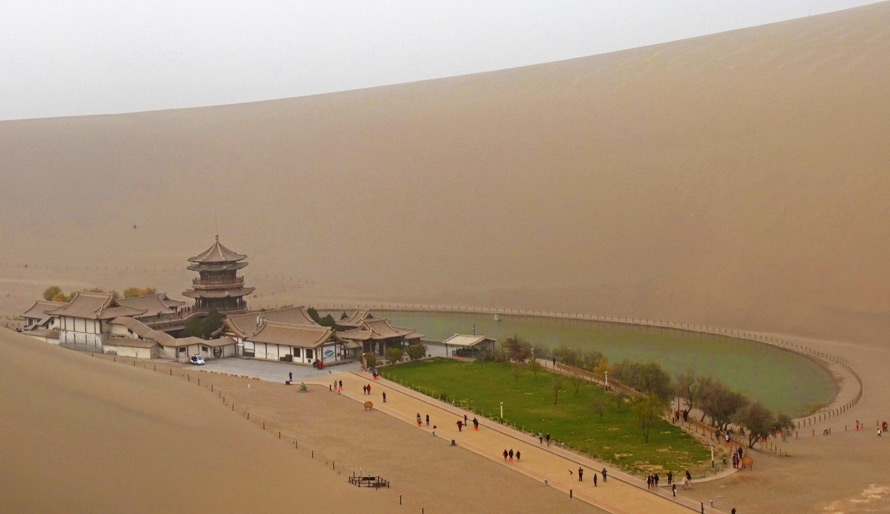

在沙脊上俯瞰可以一览月牙泉全貌,泉的形状的确如月般铺陈在沙山的怀抱,岸边绿色如翠,古籍记载,“鸣沙山有一泉水,名曰沙井,绵历古今,沙填不满。水极甘美”,说的就是月牙泉。

月牙泉的神奇之处就在于,它地处沙漠腹地,却千年不会干涸,而且身处沙山之谷,也永远不会被沙子填满。古人说这里 “泉映月而无尘”、“亘古沙不填泉,泉不涸竭”。

从沙山上下来即到了月牙泉边,岸边的芦苇迎风而舞,一弯碧水深潭,一丛绿意浓墨,勾勒着粗狂大漠的眉眼。泉的一侧是人工修建的小径,另一侧则是自然雕刻的沙山,碧如翡翠的月牙泉就这样静若处子般在沙漠里兀自秀丽温婉,如同身着绿罗裙的绝代佳人。

据说,早年的月牙泉内生长有铁背鱼、七星草等,这些都是上乘的中医药,人类的很多疑难杂症,只要吃上泉水里生长的鱼类和植物就会药到病除,于是人们也称月牙泉为“药泉”。这样的传说或许只是传说吧,因为地理环境过于特殊,造就了这里的神奇与神秘,于是民间诞生了众多传说。

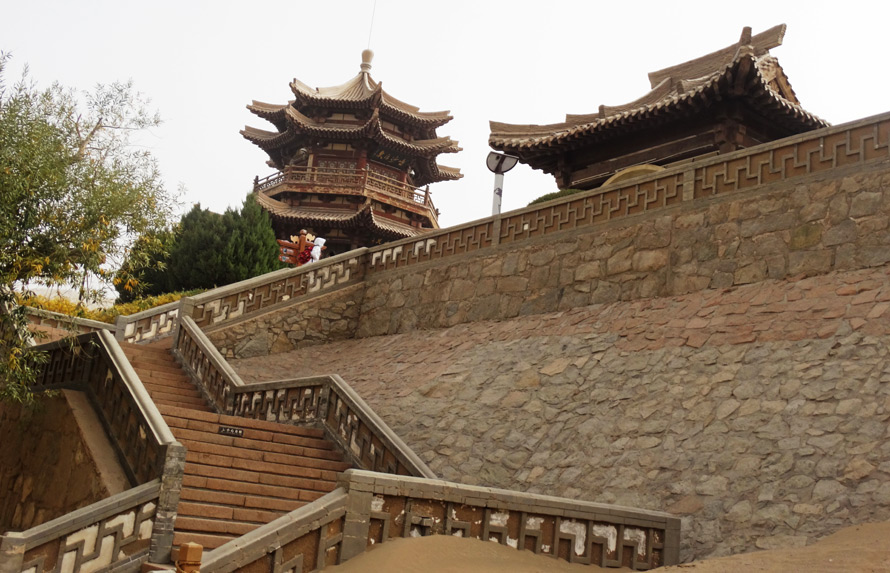

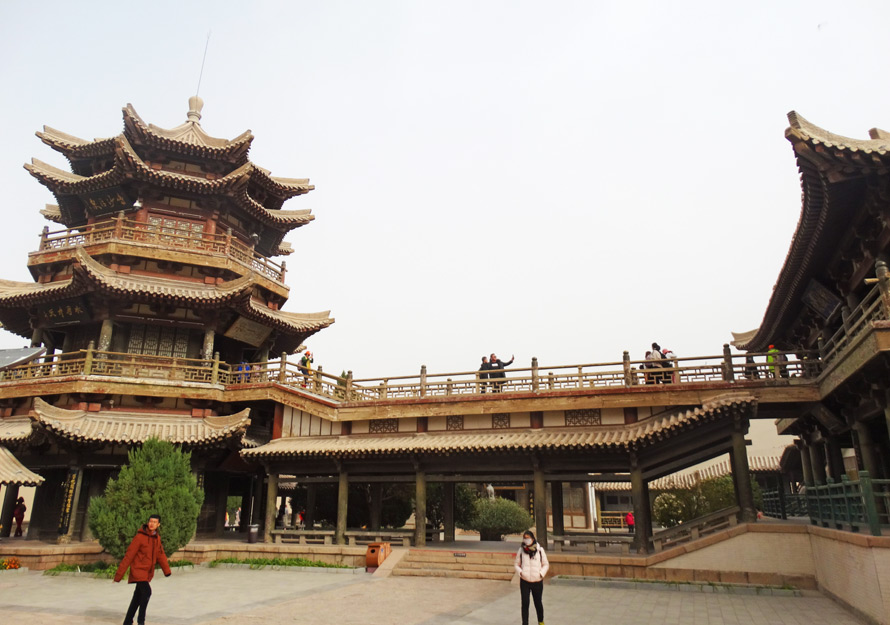

在人工小径一侧的沙山半腰有一处仿汉唐时期的建筑叫鸣月阁,在古代,这里的确有这么一座建筑庙宇,只是经数千年的风沙侵袭,古建早已被风化殆尽,现在我们看到的是九十年代所仿建,白墙黄瓦,回廊环绕,楼阁层叠,屋檐飞翘,几乎所有来这里的人都要登临阁楼,将月牙泉近距离尽收眼底。

有人说“鸣沙山怡情,月牙泉洗心”,或许是吧,沙泉不能共存的自然规律在这里被打破,另世人为之着迷为之倾倒,在泉水之眉,那如刀刃的沙脊似乎也不再冷傲孤寂,虽然沙坡依然势如刀削,光滑如绸缎,然而它们亘古相伴至今,在大漠风沙中已然生发出万般柔情了吧。每一个看到此景的人大抵都会感叹这大自然神奇造化,荒芜的天地间,流淌着无言之大美。

史料记载,月牙泉自汉代张骞打通了丝绸之路后便成为了旅游胜地,沿丝路抵达敦煌的人们无不慕名而来,一睹这处千年不涸的沙漠神泉。

如今,我也慕名而来,只是不知道,那时的天空是否也如今天一样风沙漫天。徘徊在楼阁的回廊亭台间,透过飞翘的屋檐,遥看大漠风沙,恍如置身于武侠江湖,那粗犷豪迈的侠客武夫飞檐走壁穿梭其间,远处商贾云集,驼铃叮响,或者是裹着红色头巾身着西域服饰的女子四处张望,耳边响起胡琴琵琶羌笛……总之,有一种西域大漠的风情与豪迈。

“四面风沙飞野马,一潭之影幻游龙”“山以灵故鸣,水以神益秀”,历史上很多文人墨客来到这里不吝笔墨来描绘月牙泉的美丽,然而,这世界上的任何事物终将会随着时光的流逝而黯淡、消亡,或是因为地质变化、或是因为气候变化,这些不可抗拒的力量是人类无法阻止的,最多是延缓其消亡的过程。月牙泉也不例外,美丽了数千年后,泉水逐渐减少,不过这一现象被当地政府发现后,及时采取了补救措施。有新闻报道说,专家研究发现,这里地下的水系与敦煌的党河一脉相连,在科学论证的基础上,加大对党河河水补给,从而保证了相隔十几公里的月牙泉的明亮。

“一千年沙不掩泉”的奇观自然也是人们津津乐道的事,的确如此,由于月牙泉四面皆是沙山,这里地势低洼,与之相依的沙山数千年来不见降低,究其原因就是因为风势,这里只有北风,特殊的地理环境让这里的沙子刚一滑落便被风吹回了沙脊,于是就保护了月牙泉不被流沙掩埋,造就了这“沙漠第一泉”。

在鸣月阁外围一侧的沙山上,有一株看上去一推就碎的古树,它还活着,枝条在秋天的时光里伸展着腰身,努力为沙漠贡献一点阴凉,但它真的老得不能再老了,虽然下盘已被保护起来,但看上去似乎已不能经半点风吹。起初我以为是一株沙漠植物霸主胡杨,看到旁边一块牌匾上的记载才知道这是一棵柳树,它有一个很诗意的名字叫“月泉古柳”,与月牙泉相伴距今,大约已有200多年的历史了,在茫茫大漠之中,这棵柳树是沙山泉水变迁的惟一见证。如今,它已老得树心干朽,只有外围的一层树皮还勉强地输送一些养料,维持着生命的存续。

忽然好心疼这棵古柳,作为喜水植物它是经历了怎样的艰辛才在干旱少雨的沙漠生长下来,又有着怎样的毅力抵挡风沙200多年来的撕咬与摧残?而今,树心干枯,依旧顽强挺立;难道古柳与沙山、泉水有过约定谁也不许倒下?如果说不枯的月牙泉是沙漠奇迹,那这棵古柳又何尝不是呢!